St. Hedwig Berlin – ein Communioprojekt

Das Leitmotiv des Projektes St. Hedwig war von Anfang an und übergreifend eine Communio Aller, die mit dem Ort und den Menschen, den Handlungen und den Ideen von St. Hedwig, gleich ob physisch, digital oder spirituell in Kontakt treten. Communio im Sinne von „gemeinsam“ meint dabei bei der Realisierung der Umbaumaßnahme nicht nur eine rhetorische Floskel, sondern ein gegenseitigen Vertrauen der daran Beteiligten, geleitet von der hohen Verantwortung für diesen besonderen Ort, für die Menschen heute, aber auch für viele Generationen danach. Jeder für sein ihm bestimmtes Gebiet und doch alle zusammen für eine Aufgabe, die über das Materielle hinaus ein Zeichen setzen, Orientierung geben und den Menschen Halt und Hilfe bieten muss. Damit dies möglich wird bedarf es einer besonderen Haltung, eines Anspruchs an das Werk und eines Bewusstseins der Verantwortung vor dem Handlungshintergrund und der geschichtlichen Dimension des Tuns. Ziel ist dabei für uns nicht die materielle Illustration einer Mode oder Funktion, sondern den Menschen durch das Werk mit dem zu verbinden, das hinter der Oberfläche als Urgrund wirkt, den Menschen also über die Grenze seiner kognitiven Möglichkeiten mit dem in Verbindung zu bringen, das ihn bestimmt – durch die Erfahrung von Schöpfung. Diese Erfahrung des Abbildes vom Urbild ist der Grund für die archaische Anziehungskraft von Kultur, deren Äußerungen es gibt, so lange die Menschheit besteht und die der Mensch wichtiger benötigt als Wasser und Brot, und zwar in Form einer tatsächlichen Erfahrung und nicht als mediales Substitut. Darüber steht allein, mit gleichem Prinzip, die Religion, die es seit Anbeginn der Menschheit gibt, die allein die ontologische Frage des Menschen nach dem Sein beantworten kann und ohne die, davon bin ich fest überzeugt, die Menschheit in ihrem Menschsein nicht zu retten sein wird. Entgegen aller Kulturgattungen benötigt Religion jedoch kein Thema, kein Medium, keine bildende oder darstellende Disziplin – sie ist reiner Geist, Botschaft, Logos.

Jenseits der Möglichkeiten unserer rationalistisch-aufgeklärten Denkfähigkeiten beginnt der Bereich des Glaubens, der erst den Zugang zu Gott ermöglicht. Erst wer den Mut hat, sich von eigener Rationalität loszusagen, um die Grenze zum Undenkbaren zu überschreiten, mithin Glauben gegen Wissen zulässt, kann zum Ursprung, dem Göttlichen gelangen. Den Weg dorthin zu ermöglichen, dies ist allein der Kunst und der Religion möglich. Beide sind zwei Seiten der gleichen Medaille.

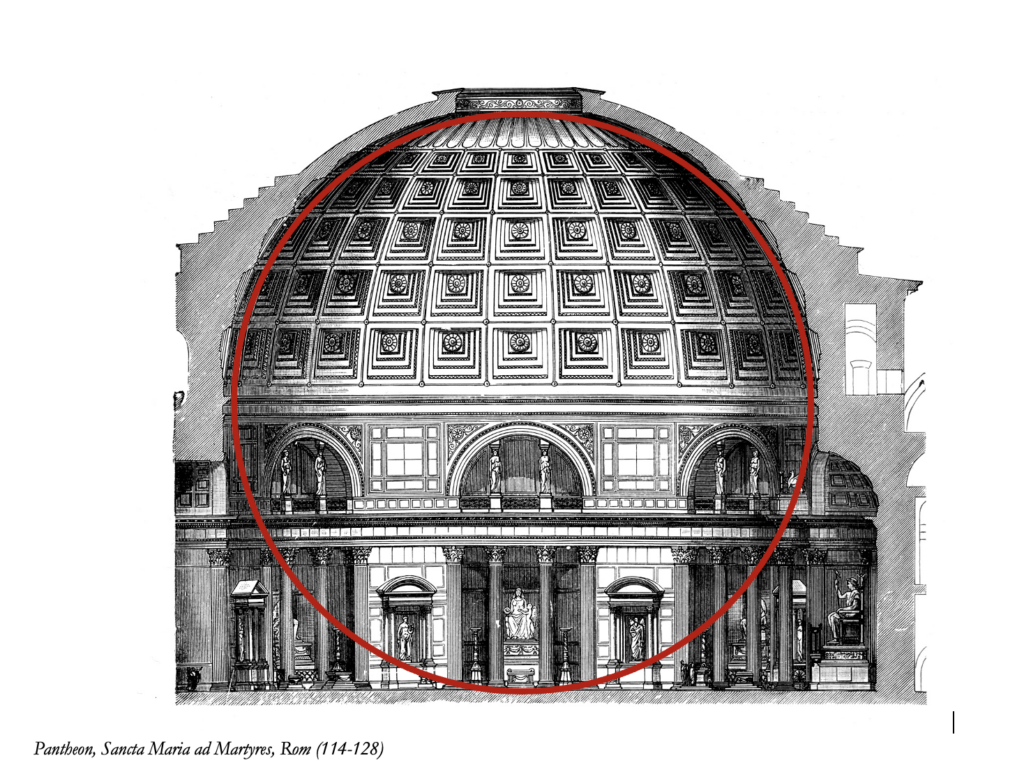

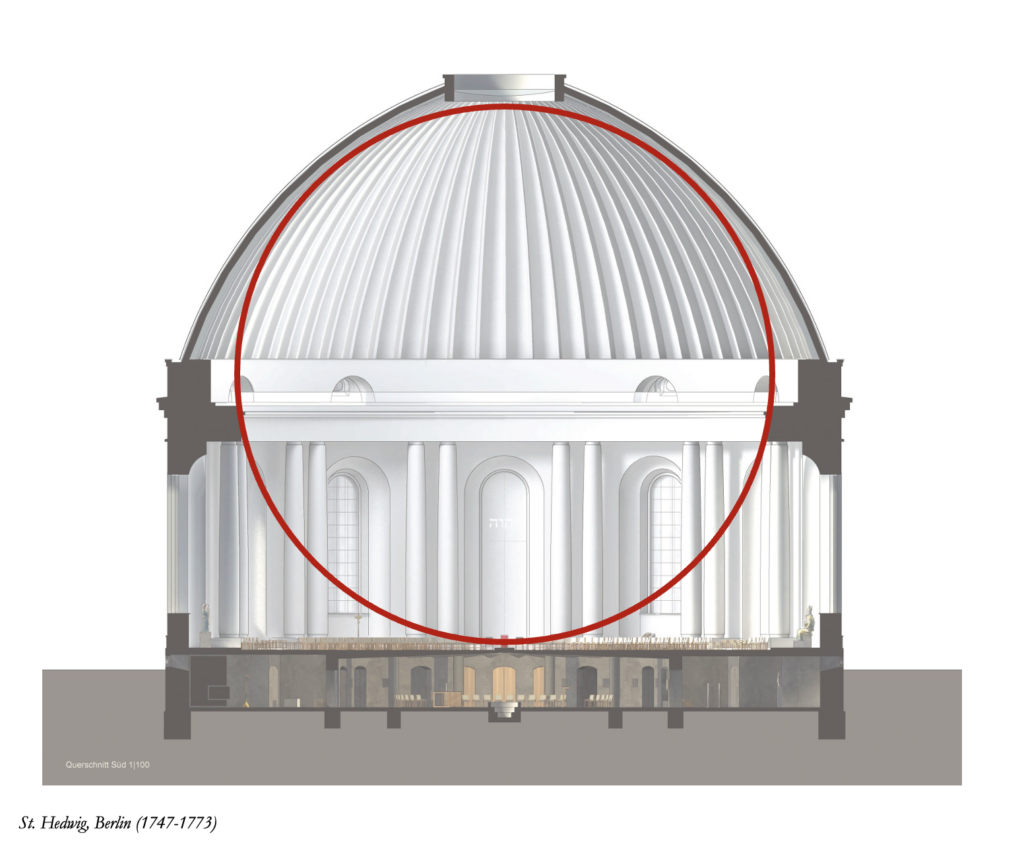

Das Prinzip der unendlichen Kugel, deren Umfang erst in der (undenkbaren) Unendlichkeit zur Geraden wird illustriert seit der Antike das Prinzip dieses Grenzbereiches menschlichen Intellekts. Demzufolge ist der in sich zentrierte Raum, der an seinen Tangenten die unendliche Kreisform begrenzt keine willkürliche oder individualistisch erfundene Architekturform, sondern (ähnlich dem Kreuz als christlichem Symbol) in sich definiertes Abbild und Analogie. Deus est sphaera infinita, cuius centrum est ubique, circumferentia nusquam – Gott ist die unendliche Kugel, deren Mittelpunkt überall und deren Umfang nirgendwo ist – lautet eine der bekanntesten Gottesdefinitionen, die die abendländische Kunst von der Spätantike bis zur Renaissance entscheidend prägte und die auch Thema des Pantheons und St. Hedwigs ist

Vor diesem Hintergrund ist unsere Idee keine offensive Intervention, keine geschmäcklerisch-modische Artikulation, die den Zeitgeist zu befriedigen beabsichtigt. Sie versucht viel mehr das Vorhandene in seiner Materie und seinem Geist, seinen Spuren und seiner Aura zu verstehen und mit zeitgenössischen Mitteln der Kunst so zu stärken, zu induzieren, dass die immaterielle Kraft, die zeitlose Wirkmächtigkeit dieser einfachen, radikalen Form durch den darin vollzogenen Ritus als Einheit wieder erfahrbar wird. Folgerichtig erschließt sich die zwingend erforderliche Rückführung der heutigen Raumgestalt auf die Konzeption der Erbauungszeit nicht als aktuelle Erfindung, sondern als logische Konsequenz der Geschichte des Ortes.

St. Hedwig den Raum zurückgeben, der ihr genommen wurde, der sie ihrem Wirkprinzip beraubte. Das ist der radikal einfache Ansatz unserer Idee.

Nicht, weil zu mehr der Mut gefehlt hätte, sondern, weil nur so das Nichtsichtbare durch das Sichtbare wieder erfahren werden kann. Dabei bildet die Architektur nur die Umhüllung des eigentlichen Schatzes, der geometrisch reinen Form der Kugel. Diese bleibt auch, wenn das sie umgebende längst seinen Eigenwert verloren hat. So ist die Schließung des Fußbodens im Hauptraum der Kathedrale keine bloße Rekonstruktion, sondern Wiederherstellung der räumlichen Wirkprinzipien des Originals.

Die Übertragung dieser Vorgabe auf die liturgische Idee des Communio-Raumes entspricht dem Unendlichkeitsgedanken des originalen Raumkonzeptes. Eine raum-liturgische Verschmelzung von Idee, Bau und Handlung. So wie die Kunst der Religion untergeordnet ist und dennoch beide als Dichotomie bestehen, so kann St. Hedwig als Diener der heiligen Handlung beides zur Einheit bringen: Form und Inhalt, Raum und Handlung, Physis und Logos – eine symbiotische Verschmelzung, die von Menschen schöpferisch gemacht und in der Liturgie als Einheit zum Klingen gebracht werden kann.

Im Gegensatz zu dieser Haltung vertraute Schwippert, ganz im Zeitgeist der Nachkriegsmoderne, nicht auf die ikonografische Wirkung des Vorgefundenen, die ihn, in der damals noch intakten

Raumform so sehr beeindruckte. Vielmehr versuchte er die geometrischen Immanenzen der Vorlage in eine Art Visualisierung der Vertikalen zu materialisieren, mithin sichtbar zu machen, was nicht sichtbar gemacht werden kann. Dieser Versuch durchbricht jedoch gerade das geschlossene Prinzip der antiken Raumkonzeption. Es schwächt durch einseitige Vektorisierung die Konsistenz der ursprünglichen, allumfassenden Raumpräsenz der Bauform zugunsten einer intellektuell motivierten theologisch-liturgischen These und zwingt ihr diese auf. Die für das Gebäude bestimmende Einschreibung der Kugelform verliert dadurch ihre untere Raumbegrenzung – der Raum zerbricht. So bleibt Liturgie in diesem Raum eine isolierte Handlung, ohne Atmosphäre und ohne Chance für die Gläubigen zu wahrer Kontemplation, also „Anschauung“ in einem Raum, der seiner Möglichkeit beraubt wurde Eins zu werden mit der Handlung.

In der heutigen Zeit des Oberflächlichen, des Dinglichen, des Entlarvten und Bloßgestellten, der Gleichmachung und Atomisierung jeglicher Informationen, der Vernichtung von Raum und Zeit durch Geschwindigkeit, in dieser heutigen, global geprägten Lebensform, die ausschließlich dem Materiellen und dem Egoismus huldigt und sich nur um sich selber dreht, scheint es zunehmend schwerer den Menschen mit seinem Menschsein zu konfrontieren. St. Hedwig ist jedoch dazu eine historisch seltene Chance. Unbelastet von katholischer Tradition, in einer Großstadt, die nicht mit dem rechnet, was sie am nötigsten braucht und mit aufgeschlossenen Menschen aller Nationen. Wenn nicht hier, wo dann kann ein Neuanfang beginnen? In einem Haus, das wie vom Himmel gefallen scheint in seiner Botschaft und sich so gar nicht in ein gängiges Kirchenbauthema fügen will, das zur Auseinandersetzung zwingt, die Chance zum Experimentieren bietet und zu etwas Neuem einlädt, das die Menschen erreicht.

“Gottes Barmherzigkeit ist radikal“ lautet die Botschaft im Kontext des Heiligen Jahres. Radikalität als einfaches, positives Prinzip, als Haltung, als kompromissloses Orientieren an einem Ziel, dass Mensch heißt.

Diese positive Radikalität meine ich, wenn ich sage, dass die Idee für St. Hedwig radikal einfach sei.

Peter Sichau 2016