St. Hedwig Berlin – Zur Deckengestaltung der Unterkirche

Bei den beiden Deckenmustern der Ober- und Unterkirche handelt es sich jeweils um eine künstlerische Ableitung philosophischer und in diesem Kontext mathematischer Weltmodelle, die in ihren verschieden historisch verankerten Erscheinungsformen der Dingwelt theologische Entitäten verkörpern.

Die Artikulation des Göttlichen in Maß, Zahl und Proportion der Kuppeln (als Sinnbild des Himmlischen) beziehen sich in der Unterkirche auf das vergangene Seinsverständnis der Menschheitsgeschichte im euklidischen Anschauungsraum und in der Oberkirche auf dessen zeitgenössische Denkmodelle in aperiodischen Systemen als Schlüssel zur Welterklärung. Physis und Metaphysis berühren sich an dieser Stelle des Übergangs vom Sinnlichen zum Nichtverstehbaren und versetzen damit den Betrachter in jenes Erstaunen über seine eigene Existenz, das im Künstlerischen die Voraussetzung zur Gotteserfahrung darstellt. Das Thema beider Konzepte ist komplex, vielschichtig und in mehreren Bedeutungstiefen angelegt, mithin kaum in wenigen Sätzen erklärbar und nur im Kontext aller Gestaltideen der architektonischen Gesamtkonzeption von St. Hedwig zu verstehen. Dennoch ist die ästhetische Konsistenz der Raumgestaltung bewusst darauf ausgerichtet, Jedermann, unabhängig von seiner individuellen körperlichen oder geistigen Disposition, auf der ihm eigenen Perzeptionsebene zu erreichen. Insofern folgt das Werk stringent der traditionellen Aufgabe zum Bau heiliger Stätten, nämlich in der symbiotischen Einheit aus physischer Rahmung des Raumes und liturgischer Handlung des Zelebranten die Anwesenheit Gottes erfahrbar (nicht verstehbar) zu machen.

Aus dem breiten Spektrum des vielfältig architektonisch und künstlerisch codierten Raumgehaltes seien nachfolgend nur einige Ideen der Krypta genannt:

Im Hauptraum der Unterkirche bildet das dialektische Gegenüber, der in den Kapellen in körperhafter Verständlichkeit verorteten Memorialorte zu dem in der Mitte konzentrierten „reinen“ Ort des Geistes Gottes über der Taufpiscina (Gen 1,2), das zentrale Wirkelement des Raumes. Als Spannungsbogen, der vom äußeren Ring zum Zentrum von außen nach innen eine zunehmende Bedeutungsschichtung erfährt, verdichtet und entkörpert sich die Architektur des Raumes vom Realen zum Geistigen. Entlang der inneren Kapellenmauer führt der Kreuzweg als via dolorosa, die in ihrer künstlerischen Ausprägung des Leidensweges Christi den Menschen zur Aufmerksamkeit im Erfassen und Begreifen der dialogischen Anordnung von abstrakter Bodenmarkierung und wandseitiger Wortbotschaft auffordert. Im performativen Akt des Konzentrierens, Schauens, Reflektierens und Handelns, dem Rund des vorgezeichneten Weges folgend, stimmt dieser Bereich auf die bewusste Wahrnehmung der Raumgestalt und Hinweisung auf die Mitte ein.

Tragendes Gerüst des konvex gewölbten Taufraumes bildet die 8-zahlige Säulenstellung, die in christlicher Deutung den Anfang, die Neugeburt, den Neubeginn, die geistige Wiedergeburt in der Taufe und damit die Auferstehung als Symbol des Neuen Bundes und des Glücks verkörpert. Mit dem 8. Tage beginnt eine neue Woche, eine neue Zeit. Bei den Kirchenvätern ist sie Symbol für den Tag der Auferstehung des Herrn (resurrectio Domini, Mt 28,1) und der Neuschöpfung in der Taufe. Entsprechend versammelten sich die ersten Christen am achten Tag, dem Sonntag (Apg 20,7). Die Zahl 8 bedeutet im Judentum den Übergang von der Zeitlichkeit in die Überzeitlichkeit, die Anbindung der Immanenz (Diesseitigkeit, Vergänglichkeit) an die Transzendenz (Jenseitigkeit, Überzeitlichkeit). So hat sie verbindenden Charakter, da sie die Welt der 7 (die Welt der 6 Werktage mit dem sie abschließenden Ruhetag) mit der Welt der 8 (dem Göttlichen) verbindet. Dabei wird das Muster aus dem 8-zahligen Bezug der Säulenstellung mit der umlaufenden 12-zahligen Kapellenstruktur, die sich auch in der Doppelsäulenstellung der Oberkirche wiederfindet, erweitert. Auch hier liegt die Idee in dem Gedanken einer oszillierenden Verbindung vom Zentrum der Taufe ausgehend zu den Memorialorten von Vergangenheit und Gegenwart im äußeren Rund.

Die absolute Konzentration der christlichen Botschaft im Taufort, als Ausdruck des göttlichen Versöhnungshandelns durch Kreuz und Auferstehung Christi, transzendiert so die Immanenz vergänglicher Diesseitigkeit zur Überzeitlichkeit als Teil des universalen Leibes Christi durch die Taufe im heiligen Geist (1 Kor 12,13).

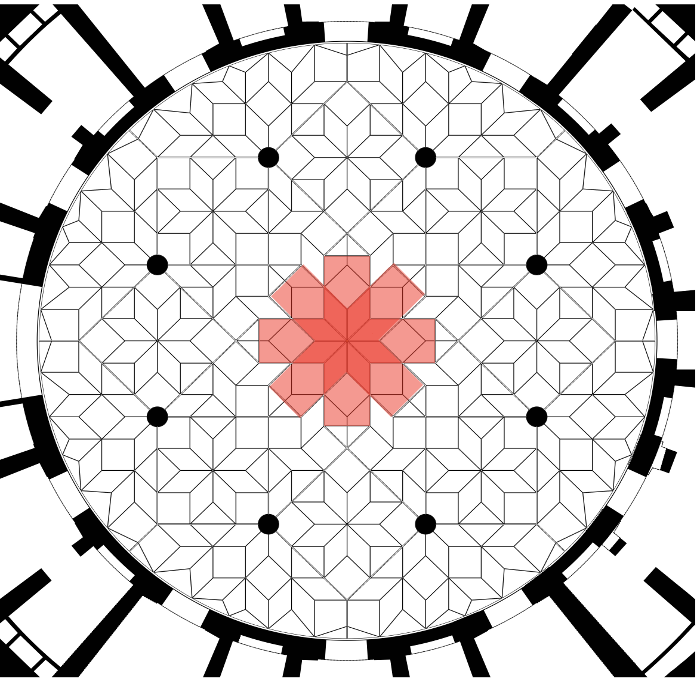

Gefasst wird der Hauptraum in der subtilen Raumkrümmung von Boden und Decke, die nicht nur die eigene Körperbewegung im Raum durch den unmerklichen Sog zur Mitte auslöst, sondern durch die Wölbform der Decke den, andernfalls mit parallelen Ebenen gedrückt wirkenden Raum, nicht in stürzender Perspektive, sondern unbewusst als fast „pneumatisch“ wirkenden Raumkörper erfahren lässt. Dieses Moment, durch kaum erkennbare architektonische Inventionen ein intendiertes, jedoch beim Menschen unbewusstes bzw. intuitives Agieren im Raum zu evozieren, wird als klassisches (antikes) Instrument sakraler Raumgestaltung gezielt genutzt. Insofern bildet die Gestaltung der Decke im Taufraum lediglich die physisch wahrnehmbare Oberfläche der vielzähligen Bedeutungsebenen der Raumidee. Sie illustriert, ausgehend vom griechischen Kreuz des Taufbeckens, als abgeleitete Simplexfigur das philosophisch-theologische Denkmodell von der Antike bis ins 19. Jahrhundert, in dem, mit abnehmendem Anteil, Mathematik und euklidische Geometrie integraler Bestandteil metaphysischer Erklärungsmodelle der Welt darstellten.

Insofern steht die Deckengestaltung für Ursprung und Selbstverständnis der Menschheit, wobei die geometrische Ableitung der rotationssymmetrischen Simplexfigur in Beziehung zur 8-zahligen Säulenstellung entwickelt wurde und ihren symbolischen Verweis zum Christentum in dem einprojizierten Doppelkreuz und der Markierung des Mittelpunktes, als Vertikalachse des Unendlichen, mit einer goldenen Markierung erhält.

In gleicher Oberfläche wie die gesamte Raumschale der Unterkirche ausgeführt, spielt sich die Grafik der Decke hier nicht geschwätzig in den Vordergrund, sondern wird als negative Linierung in die Oberfläche eingraviert, erzeugt so Tiefe und Präsenz und gewinnt die Aufmerksamkeit des zweiten Blicks durch den Lesevorgang des Betrachters, der mit zunehmender Wahrnehmung die physischen Elemente des Raumes perzipieren, d.h. vom Intuitiven zum Kognitiven erfahren kann.

Bei den beiden Deckenmustern der Ober- und Unterkirche handelt es sich jeweils um eine künstlerische Ableitung philosophischer und in diesem Kontext mathematischer Weltmodelle, die in ihren verschieden historisch verankerten Erscheinungsformen der Dingwelt theologische Entitäten verkörpern.

Die Artikulation des Göttlichen in Maß, Zahl und Proportion der Kuppeln (als Sinnbild des Himmlischen) beziehen sich in der Unterkirche auf das vergangene Seinsverständnis der Menschheitsgeschichte im euklidischen Anschauungsraum und in der Oberkirche auf dessen zeitgenössische Denkmodelle in aperiodischen Systemen als Schlüssel zur Welterklärung. Physis und Metaphysis berühren sich an dieser Stelle des Übergangs vom Sinnlichen zum Nichtverstehbaren und versetzen damit den Betrachter in jenes Erstaunen über seine eigene Existenz, das im Künstlerischen die Voraussetzung zur Gotteserfahrung darstellt. Das Thema beider Konzepte ist komplex, vielschichtig und in mehreren Bedeutungstiefen angelegt, mithin kaum in wenigen Sätzen erklärbar und nur im Kontext aller Gestaltideen der architektonischen Gesamtkonzeption von St. Hedwig zu verstehen. Dennoch ist die ästhetische Konsistenz der Raumgestaltung bewusst darauf ausgerichtet, Jedermann, unabhängig von seiner individuellen körperlichen oder geistigen Disposition, auf der ihm eigenen Perzeptionsebene zu erreichen. Insofern folgt das Werk stringent der traditionellen Aufgabe zum Bau heiliger Stätten, nämlich in der symbiotischen Einheit aus physischer Rahmung des Raumes und liturgischer Handlung des Zelebranten die Anwesenheit Gottes erfahrbar (nicht verstehbar) zu machen.

Aus dem breiten Spektrum des vielfältig architektonisch und künstlerisch codierten Raumgehaltes seien nachfolgend nur einige Ideen der Krypta genannt:

Im Hauptraum der Unterkirche bildet das dialektische Gegenüber, der in den Kapellen in körperhafter Verständlichkeit verorteten Memorialorte zu dem in der Mitte konzentrierten „reinen“ Ort des Geistes Gottes über der Taufpiscina (Gen 1,2), das zentrale Wirkelement des Raumes. Als Spannungsbogen, der vom äußeren Ring zum Zentrum von außen nach innen eine zunehmende Bedeutungsschichtung erfährt, verdichtet und entkörpert sich die Architektur des Raumes vom Realen zum Geistigen. Entlang der inneren Kapellenmauer führt der Kreuzweg als via dolorosa, die in ihrer künstlerischen Ausprägung des Leidensweges Christi den Menschen zur Aufmerksamkeit im Erfassen und Begreifen der dialogischen Anordnung von abstrakter Bodenmarkierung und wandseitiger Wortbotschaft auffordert. Im performativen Akt des Konzentrierens, Schauens, Reflektierens und Handelns, dem Rund des vorgezeichneten Weges folgend, stimmt dieser Bereich auf die bewusste Wahrnehmung der Raumgestalt und Hinweisung auf die Mitte ein.

Tragendes Gerüst des konvex gewölbten Taufraumes bildet die 8-zahlige Säulenstellung, die in christlicher Deutung den Anfang, die Neugeburt, den Neubeginn, die geistige Wiedergeburt in der Taufe und damit die Auferstehung als Symbol des Neuen Bundes und des Glücks verkörpert. Mit dem 8. Tage beginnt eine neue Woche, eine neue Zeit. Bei den Kirchenvätern ist sie Symbol für den Tag der Auferstehung des Herrn (resurrectio Domini, Mt 28,1) und der Neuschöpfung in der Taufe. Entsprechend versammelten sich die ersten Christen am achten Tag, dem Sonntag (Apg 20,7). Die Zahl 8 bedeutet im Judentum den Übergang von der Zeitlichkeit in die Überzeitlichkeit, die Anbindung der Immanenz (Diesseitigkeit, Vergänglichkeit) an die Transzendenz (Jenseitigkeit, Überzeitlichkeit). So hat sie verbindenden Charakter, da sie die Welt der 7 (die Welt der 6 Werktage mit dem sie abschließenden Ruhetag) mit der Welt der 8 (dem Göttlichen) verbindet. Dabei wird das Muster aus dem 8-zahligen Bezug der Säulenstellung mit der umlaufenden 12-zahligen Kapellenstruktur, die sich auch in der Doppelsäulenstellung der Oberkirche wiederfindet, erweitert. Auch hier liegt die Idee in dem Gedanken einer oszillierenden Verbindung vom Zentrum der Taufe ausgehend zu den Memorialorten von Vergangenheit und Gegenwart im äußeren Rund.

Die absolute Konzentration der christlichen Botschaft im Taufort, als Ausdruck des göttlichen Versöhnungshandelns durch Kreuz und Auferstehung Christi, transzendiert so die Immanenz vergänglicher Diesseitigkeit zur Überzeitlichkeit als Teil des universalen Leibes Christi durch die Taufe im heiligen Geist (1 Kor 12,13).

Gefasst wird der Hauptraum in der subtilen Raumkrümmung von Boden und Decke, die nicht nur die eigene Körperbewegung im Raum durch den unmerklichen Sog zur Mitte auslöst, sondern durch die Wölbform der Decke den, andernfalls mit parallelen Ebenen gedrückt wirkenden Raum, nicht in stürzender Perspektive, sondern unbewusst als fast „pneumatisch“ wirkenden Raumkörper erfahren lässt. Dieses Moment, durch kaum erkennbare architektonische Inventionen ein intendiertes, jedoch beim Menschen unbewusstes bzw. intuitives Agieren im Raum zu evozieren, wird als klassisches (antikes) Instrument sakraler Raumgestaltung gezielt genutzt. Insofern bildet die Gestaltung der Decke im Taufraum lediglich die physisch wahrnehmbare Oberfläche der vielzähligen Bedeutungsebenen der Raumidee. Sie illustriert, ausgehend vom griechischen Kreuz des Taufbeckens, als abgeleitete Simplexfigur das philosophisch-theologische Denkmodell von der Antike bis ins 19. Jahrhundert, in dem, mit abnehmendem Anteil, Mathematik und euklidische Geometrie integraler Bestandteil metaphysischer Erklärungsmodelle der Welt darstellten.

Insofern steht die Deckengestaltung für Ursprung und Selbstverständnis der Menschheit, wobei die geometrische Ableitung der rotationssymmetrischen Simplexfigur in Beziehung zur 8-zahligen Säulenstellung entwickelt wurde und ihren symbolischen Verweis zum Christentum in dem einprojizierten Doppelkreuz und der Markierung des Mittelpunktes, als Vertikalachse des Unendlichen, mit einer goldenen Markierung erhält.

In gleicher Oberfläche wie die gesamte Raumschale der Unterkirche ausgeführt, spielt sich die Grafik der Decke hier nicht geschwätzig in den Vordergrund, sondern wird als negative Linierung in die Oberfläche eingraviert, erzeugt so Tiefe und Präsenz und gewinnt die Aufmerksamkeit des zweiten Blicks durch den Lesevorgang des Betrachters, der mit zunehmender Wahrnehmung die physischen Elemente des Raumes perzipieren, d.h. vom Intuitiven zum Kognitiven erfahren kann.

Architektur ist, wenn der Raum wirkt – nicht, wenn er ist. Dieses Axiom bildet den Ausgangs- und Mittelpunkt unserer künstlerischen Haltung. Hier steht die Erfahrbarkeit des Zusammenwirkens von Raum, Handlung und Rezipient vor der bloßen Wahrnehmung des vergänglich Realen. Sie ordnet das zeitlose Moment einer Wirkmächtigkeit im Prozess vor die zeitgebundene Erscheinung, die gleichwohl als Qualität Voraussetzung und Bestandteil für die Erkennbarkeit des künstlerischen Wertes in der Jetztzeit bleibt. Insofern bin ich überzeugt, dass nur diese Herangehensweise eine angemessene Haltung in der Auseinandersetzung mit einer zeitgenössischen Sakralarchitektur sein kann. Unser bisheriger gemeinsamer Weg, mit den, auch manchmal schwierigen Erörterungen und im entscheidenden Moment mutigen Entscheidungen, zeigt mir im Ergebnis, dass sich die Anstrengungen gelohnt haben, und das direkte Miteinander von Architektur, Kunst und Theologie auch heute noch außergewöhnliche Kulturleistungen hervorzubringen vermag.

Peter Sichau – 2024